2026年01月26日 星期一 乙巳(蛇)年十二月初八

| 联系我们

【会员资讯】杭州P20峰会 | 上海建工党委副书记、总裁叶卫东:“三全”战略引领高质量发展

发布时间:2022-08-26 浏览:2658

-

8月26日,由住建部建筑杂志社举办的P20中国建造(2022)管理创新峰会在杭州开幕,本届峰会以“智能建造成本领先”为主题,中国建筑业协会会长齐骥、中国工程院院士丁烈云、住建部原总工程师王铁宏、浙江大学社会科学学部主任吴晓波、同济大学建筑产业创新发展研究院院长王广斌等在内的一大批专家、学者、企业家,就宏观环境、市场机遇、企业管理、科技创新、行业趋势等话题展开交流。

上海建工党委副书记、总裁叶卫东受邀在峰会现场主论坛作了《“三全”战略引领高质量发展》的主旨演讲,围绕大力实施的“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略,讲述了上海建工以战略转型应对各种不确定性和风险、实现高质量可持续发展的实践,也分享了在未来,对于服务国家战略、坚持科技创新、向数字化转型以及践行服务商文化的前瞻性思考。

上海建工党委副书记、总裁叶卫东受邀在峰会现场主论坛作了《“三全”战略引领高质量发展》的主旨演讲,围绕大力实施的“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略,讲述了上海建工以战略转型应对各种不确定性和风险、实现高质量可持续发展的实践,也分享了在未来,对于服务国家战略、坚持科技创新、向数字化转型以及践行服务商文化的前瞻性思考。

《“三全”战略引领高质量发展》新冠疫情对世界经济造成全方位影响,各种不确定性因素显著增多,建筑行业流动性风险、信用风险、财务风险不断加大,通过数字化转型提升企业竞争力瓶颈显现,整个行业面临着疫情考验和转型升级的双重挑战,如何通过战略转型升级来应对不确定性和风险,是我们共同面对的课题。

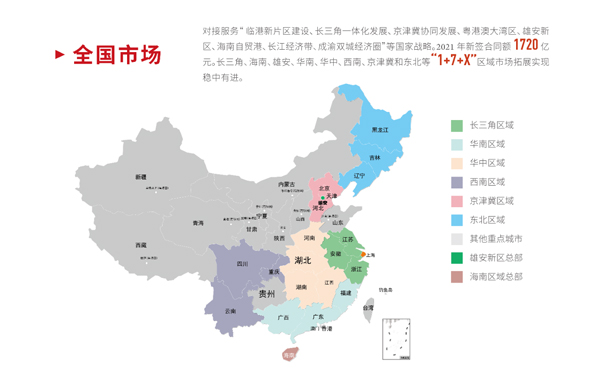

《“三全”战略引领高质量发展》新冠疫情对世界经济造成全方位影响,各种不确定性因素显著增多,建筑行业流动性风险、信用风险、财务风险不断加大,通过数字化转型提升企业竞争力瓶颈显现,整个行业面临着疫情考验和转型升级的双重挑战,如何通过战略转型升级来应对不确定性和风险,是我们共同面对的课题。 近年来,上海建工通过深入实施“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略,引领企业以自身的确定性应对发展过程中的不确定性,把握发展主动权,不断开创转型发展新局面。在这一过程中,我们有三个方面的实践与思考:01、坚持全国化发展,打开市场新空间转向高质量发展,是新时代中国经济的鲜明特征,城市群、都市圈、新型城镇化建设是现代化的必由之路。上海建工不断强化“国家队”意识,主动对接和服务上海自贸区临港新片区、长三角一体化、粤港澳大湾区、雄安新区、海南自贸港、京津冀协同发展、东北振兴、成渝双城经济圈、长江经济带等国家战略发展区域,业务覆盖全国34个省级行政区的150多座城市。

近年来,上海建工通过深入实施“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略,引领企业以自身的确定性应对发展过程中的不确定性,把握发展主动权,不断开创转型发展新局面。在这一过程中,我们有三个方面的实践与思考:01、坚持全国化发展,打开市场新空间转向高质量发展,是新时代中国经济的鲜明特征,城市群、都市圈、新型城镇化建设是现代化的必由之路。上海建工不断强化“国家队”意识,主动对接和服务上海自贸区临港新片区、长三角一体化、粤港澳大湾区、雄安新区、海南自贸港、京津冀协同发展、东北振兴、成渝双城经济圈、长江经济带等国家战略发展区域,业务覆盖全国34个省级行政区的150多座城市。 围绕各区域经济社会发展需求,我们在南京、深圳、广州、南昌、武汉、天津等10多个重点城市设立属地法人企业,在海口、成都分别成立海南区域总部、西南区域总部,争做各地城建子弟兵和主力军。我们与108家各地政府、业主等大客户建立了战略合作关系,不断做大“朋友圈”,共同打造标志性工程、精品工程、民生工程,积极有效服务当地社会经济发展。

围绕各区域经济社会发展需求,我们在南京、深圳、广州、南昌、武汉、天津等10多个重点城市设立属地法人企业,在海口、成都分别成立海南区域总部、西南区域总部,争做各地城建子弟兵和主力军。我们与108家各地政府、业主等大客户建立了战略合作关系,不断做大“朋友圈”,共同打造标志性工程、精品工程、民生工程,积极有效服务当地社会经济发展。 02、加强全产业链协同联动,释放发展新动能为社会提供符合不同发展阶段所需要的创新产品,企业价值才会得到体现。上海建工十分关注城市的规划设计、人文艺术、历史遗产保护、道路交通、环境保护与生态建设,十分关注建筑产业和技术进步,积极完善和健全产业链,努力打通全产业链协同联动堵点,聚焦服务社会和客户的核心能力建设。一方面,建圈强链筑牢高质量发展基石,坚定做强做优做大建筑主业,“建筑施工、设计咨询、房产开发、城建投资、建材工业”五大事业群协同联动,以长期积累的管理、技术、品牌、人才优势,为客户提供完整的全产业链服务。另一方面,创新策源提升可持续发展能力,坚定培育新兴产业,“城市更新、生态环境、水利水务、工业化建造、建筑服务业、新基建”六大新兴业务,构建绿色发展新引擎。

02、加强全产业链协同联动,释放发展新动能为社会提供符合不同发展阶段所需要的创新产品,企业价值才会得到体现。上海建工十分关注城市的规划设计、人文艺术、历史遗产保护、道路交通、环境保护与生态建设,十分关注建筑产业和技术进步,积极完善和健全产业链,努力打通全产业链协同联动堵点,聚焦服务社会和客户的核心能力建设。一方面,建圈强链筑牢高质量发展基石,坚定做强做优做大建筑主业,“建筑施工、设计咨询、房产开发、城建投资、建材工业”五大事业群协同联动,以长期积累的管理、技术、品牌、人才优势,为客户提供完整的全产业链服务。另一方面,创新策源提升可持续发展能力,坚定培育新兴产业,“城市更新、生态环境、水利水务、工业化建造、建筑服务业、新基建”六大新兴业务,构建绿色发展新引擎。 我们革新城市更新理念,“不停航、不停业、不拆迁、不封路”完成了近百个历保文保建筑、工业遗存、商业设施、桥梁隧道、老旧小区等更新改造工程,“修旧如旧、修旧如故”保留城市记忆、留住文脉乡愁;我们整合环境修复业务板块,成立了专注于污染土壤修复的环境科技公司;我们大力拓展水利水务产业,收购浙江水利水电公司,研发数字化智慧水务系统;我们专门成立了“营造商”电子商务平台,目前有52000多家分供商与上海建工一起,全产业链协同服务众多合作伙伴。

我们革新城市更新理念,“不停航、不停业、不拆迁、不封路”完成了近百个历保文保建筑、工业遗存、商业设施、桥梁隧道、老旧小区等更新改造工程,“修旧如旧、修旧如故”保留城市记忆、留住文脉乡愁;我们整合环境修复业务板块,成立了专注于污染土壤修复的环境科技公司;我们大力拓展水利水务产业,收购浙江水利水电公司,研发数字化智慧水务系统;我们专门成立了“营造商”电子商务平台,目前有52000多家分供商与上海建工一起,全产业链协同服务众多合作伙伴。 03、打造建筑全生命周期服务商,创造品牌新价值上海建工致力于成为国际一流的建筑全生命周期服务商,通过PPP、EPC、EPCO、ABO等模式,努力为客户提供建筑全生命周期服务整体解决方案,实现从承包商向服务商的深度转型,让有着69年历史的“上海建工”品牌在新时代焕发新活力、展现新面貌。如,杭州西湖大学云谷校区项目,采用PPP模式,总投资46亿元,上海建工旗下14家单位负责工程投融资、建设、运营、维护、移交及相关配合服务,项目合作期20年,过程中我们以最高标准建设世界一流大学,全生命周期服务为项目创造了最大价值。如,盐城滨海港工业园区港城安置区启动区项目,采用ABO模式,总投资133亿元,项目按照“区域整体投资建设一体化”开发理念,包含滨海港港城启动区道路、非道路项目的投融资及开发建设和征地搬迁等,上海建工在这里充分发挥全生命周期服务优势。又如,由上海建工设计、施工、采购、运营全产业链打造的赣州蓉江新区公园项目,采用EPCO模式,合同额27亿元,管养期7年,我们为公园不断引入高端文化、体育、休闲、餐饮等各类服务项目,在为赣州市民创造更好、更多、更美生态环境的同时,上海建工公园类项目的运营管养能力和品牌影响力不断提升。着眼未来,“三全”战略正引领上海建工加速从承包商向服务商深度转型,向世界一流企业迈进。我们感到,为客户提供建筑全生命周期服务、提供高附加值服务是行业发展主流,在这一过程中,数字化赋能智慧建造、赋能智慧城市管理,越来越成为经济社会发展的核心驱动力。为此,上海建工在“十四五”规划中提出了“数字化赋能的‘建筑全生命周期服务商’领跑者”的战略定位,进一步拥抱数字化,在推进高质量可持续发展中,创造更高层次、更为广阔的市场空间。

03、打造建筑全生命周期服务商,创造品牌新价值上海建工致力于成为国际一流的建筑全生命周期服务商,通过PPP、EPC、EPCO、ABO等模式,努力为客户提供建筑全生命周期服务整体解决方案,实现从承包商向服务商的深度转型,让有着69年历史的“上海建工”品牌在新时代焕发新活力、展现新面貌。如,杭州西湖大学云谷校区项目,采用PPP模式,总投资46亿元,上海建工旗下14家单位负责工程投融资、建设、运营、维护、移交及相关配合服务,项目合作期20年,过程中我们以最高标准建设世界一流大学,全生命周期服务为项目创造了最大价值。如,盐城滨海港工业园区港城安置区启动区项目,采用ABO模式,总投资133亿元,项目按照“区域整体投资建设一体化”开发理念,包含滨海港港城启动区道路、非道路项目的投融资及开发建设和征地搬迁等,上海建工在这里充分发挥全生命周期服务优势。又如,由上海建工设计、施工、采购、运营全产业链打造的赣州蓉江新区公园项目,采用EPCO模式,合同额27亿元,管养期7年,我们为公园不断引入高端文化、体育、休闲、餐饮等各类服务项目,在为赣州市民创造更好、更多、更美生态环境的同时,上海建工公园类项目的运营管养能力和品牌影响力不断提升。着眼未来,“三全”战略正引领上海建工加速从承包商向服务商深度转型,向世界一流企业迈进。我们感到,为客户提供建筑全生命周期服务、提供高附加值服务是行业发展主流,在这一过程中,数字化赋能智慧建造、赋能智慧城市管理,越来越成为经济社会发展的核心驱动力。为此,上海建工在“十四五”规划中提出了“数字化赋能的‘建筑全生命周期服务商’领跑者”的战略定位,进一步拥抱数字化,在推进高质量可持续发展中,创造更高层次、更为广阔的市场空间。关于未来发展,我想与各位交流五个方面的看法:

坚定服务国家战略的初心使命今年4月中央财经委会议强调,要科学规划,贯彻新发展理念,立足全生命周期,统筹各类基础设施布局,提高基础设施全生命周期综合效益,促进经济高质量发展。我认为,只有主动融入和服务“双循环”新发展格局,把企业转型发展贯穿到服务国家战略全过程,聚焦国家战略发展区域,找准产业与政策的契合点,牢牢把握新、老基建的重大机遇,构建现代化基础设施体系,才能构筑高质量可持续发展新格局,才有建筑业的发展未来。坚持科技创新驱动发展科技创新是高质量发展的关键变量。我们作为行业头部企业,要共同面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,大力实施科技创新,引领行业变革。上海建工将继续积极发挥“中央研究院”模式的两级科创体系作用,以世界一流、中国领先为标准,大力实施科技创新驱动战略,科技赋能数字化、工业化、绿色化发展,不断加强创新顶层设计、提升研发机构能级、激发人员创新动能、促进技术迭代增效,努力成为技术创新“国家队”。深入打造数字化应用场景以数字化、网络化、智能化为本质特征的建筑产业工业互联网平台,是产业经济新旧动能转换的关键,也是建筑行业转型升级的重要实现途径。我们将以全产业链协同联动、建筑全生命周期服务为导向,在项目全周期数据互联互通、工程项目一体化智能设计、部品部件数字化生产加工、工程施工风险智能化控制、基于全过程全周期的智慧运维、基于大数据的智慧咨询服务、基于数字孪生的城市更新七大应用场景方面持续发力,不断积累数字化技术应用经验。如,在“智慧设计”方面,围绕市政工程积极开展BIM正向设计,目前我们在徐州城东大道快速化改造工程中,运用自主研发的正向设计软件开展三维参数化设计,逐步实现设计业务的标准化、三维化、智能化,将专业优势提升到了新高度。在“智慧建造”方面,西湖大学云谷校区,上海建工广泛应用5G、AI、物联网等数字化建造技术,实现了从传统竣工交付到数字化交付、数字化运维的转变。在“智慧运维”方面,上海图书馆东馆,作为全球世界级城市最大的复合型公共图书馆,面积达11.5万平米,上海建工运用自主研发、国内领先的智慧建造与运维工业互联网平台,顺利实现建造到运维的BIM模型转化,以数字孪生技术开展大型图书馆智慧运维的行业首次实践。此外,建筑机器人的应用也渐入佳境。上海建工研发的污水处理智能巡检机器人、机电运维智能巡检机器人、拆除机器人、远程控制基坑挖掘机器人、地墙钢筋笼焊接机器人、3D打印机器人等等,不仅极大地提高了复杂施工过程中的安全性和效率,而且推动着智能建造技术不断向前发展。推动建设行业数字化体系标准数字化是新技术,但不是独立的技术,它在行业标准体系下可以更好为整个行业的转型发展赋能。推动建设行业数字化标准体系,是在座行业专家、同行和合作伙伴的共同责任。目前,上海建工已参与制定《智慧城市基础设施-智慧建筑信息化系统建造指南》《建筑工程数字化建造技术标准》《基于运行大数据和数字孪生的医院建筑空间布局优化技术》等多项国家级和省市级标准,今后我们还将持续有效推动行业整体标准体系建设步伐,实现与全行业共同的数字化梦想。倡导“常怀利他之心”的服务商文化文化是一个国家、一个民族的灵魂,对企业更是如此,在转型过程中,更需要有正确价值观的引导。定好战略、带好队伍、育好文化,上下齐心,才能达到企业上下行动一致。上海建工大力培育“常怀利他之心、提升服务能力、源自内心自觉”的服务商文化,建造好、记录好、维护好建筑的前世今生,为客户展现出一个个有生命的建筑。志不求易者成,事不避难者进。近期,上海建工迎来了“00后”大学毕业生,新鲜血液的注入就此把我们的员工平均年龄进一步拉低至36岁,我们是一家正值青春的年轻企业,有着创新求变的无穷活力和勇气。上海建工会像年轻人一样拥抱变革,积极参与数字变革、加速业务变革、推进服务变革,和各位携手共进,不断推动建筑产业现代化,让传统行业不传统。我们还将坚持践行“成为国际一流的建筑全生命周期服务商”的发展愿景,在未来展现一个产业链更完整、服务能力更强、为社会创造更大价值的上海建工。(摘自:上海建工)